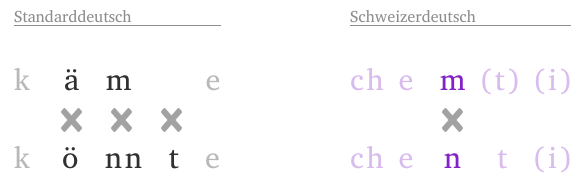

Zerlegen wir die Formen in ihre Bestandteile, zählen wir im Standarddeutschen 3 Laute, die sich unterscheiden, im Schweizerdeutschen nur einen (der übliche Hinweis an dieser Stelle: Dies ist nur eine – meine – Variation des Schweizerdeutschen):

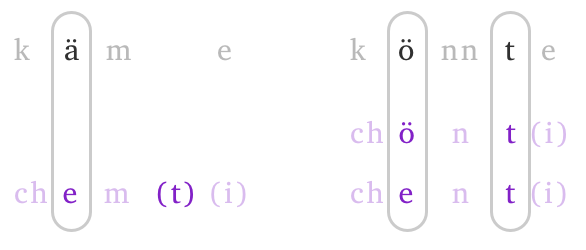

Nun stellen wir jeweils die standarddeutsche der schweizerdeutschen Form gegenüber. Der Anfangslaut und die Endung interessieren uns hier nicht; zum Unterschied m/n muss ebenfalls nichts gesagt werden. Erklärt werden muss das, was sich im Standarddeutschen unterscheidet, im Schweizerdeutschen aber nicht:

- t in chemt(i)

- e in chenti

In der mehrteiligen Darstellung meiner Masterarbeit über Kurzverben habe ich u.a. das System der Konjunktiv-II-Bildung im Schweizerdeutschen ausführlich beschrieben (Teil 8). Die üblichen Zutaten sind:

- irreguläre Lautwandel verschiedener Art (Ablaut, Umlaut, Entrundungen), die zu ungewöhnlichen Vokalwechseln führen, z.B. ich chum ‚ich komme‘, mir chömed, ‚wir kommen‘, du chömsch/chemsch ‚du kämest‘

- Vermischung verschiedener Endungen: sie chem/chemt/chemti ’sie käme‘

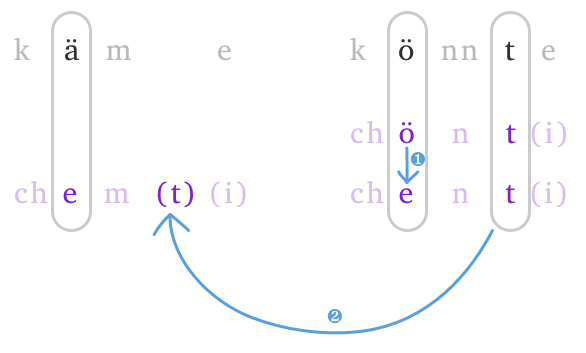

Am vorliegenden Doppelbeispiel ist beides gut zu sehen:

- Lautwandel bei Vokalen: Das ö von chönt(i) ‚könnte‘ (ebenfalls eine gebräuchliche Form) wurde entrundet zu e (zu Entrundung siehe Teil 7). Deshalb weist kommen im Konjunktiv II den Wurzelvokal e auf, das e bei können ist dagegen schlicht ein a mit Umlaut: kam → käme, Schweizerdeutsch etwas spitziger chem.

- Analogisch übertragene Endungen: Das -t hat eigentlich nichts zu suchen bei käme – aber da die Endung nicht mehr für das (schwache) Präteritum gebraucht wird, wird es als Konjunktiv-II-Marker aufgefasst und auch an starke Verben angehängt, die im Präteritum eigentlich kein -t aufweisen: kam, nicht

kamte.

Aus diesen Möglichkeiten lassen sich verschiedene Formen konstruieren, wobei eine gewisse Bandbreite erlaubt ist: chönt ~ chent ~ chen ~ chenti und mehr. Die Konjunktiv-II-Formen werden dadurch vielfältiger und kommen einander mitunter auch so nahe, dass nur noch m und n das eine Verb vom anderen unterscheiden.